Des idées de lecture pour ce début d'année !

Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous

gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la

communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !

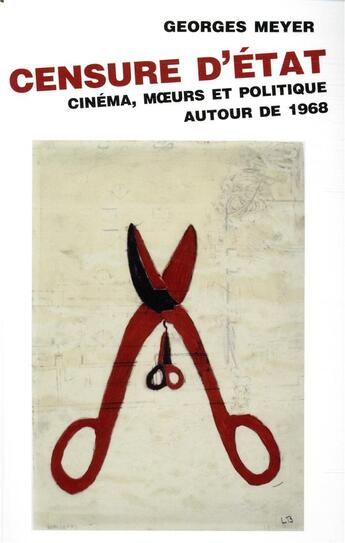

Cette enquête porte sur la pratique de la censure cinématographique en France dans les années 1960 et 1970.

L'auteur propose de comprendre les transformations de cette pratique au long de la période et pourquoi la censure tend à être délégitimée à partir de 1968 pour finalement laisser place à un système de classification sans interdiction. C'est l'étude sur une institution d'état - la commission de contrôle des films cinématographiques - une étude de l'intérieur (discours et pratiques) et extérieure (enjeu de mobilisation et de conflits).

Dans les années 1960, le cinéma subit par la censure d'État une emprise qu'on pourrait qualifier d'autoritaire, malgré le contexte démocratique . Cette institution est en particulier un excellent observatoire des rapports entre art et politique , tout particulièrement dans une période critique où la légitimité de l'engagement politique pour les cinéastes, artistes ou écrivains se redéfinit .

L'intérêt de cet ouvrage est d'abord empirique : il apporte de nouvelles connaissances historiques sur la censure du cinéma dans les années 1960-1970 : ses discours, pratiques, représentations et les conflits dont elle est l'enjeu (par exemple, l'affaire de « La Religieuse » de Jacques Rivette). De plus, cet ouvrage détient son originalité par sa boite à outils théoriques, qui lui permet de questionner à nouveau frais de grandes questions des sciences humaines relatives à l'État, à l'art et à la dynamique des moeurs contemporaines.

Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre

Soyez le premier à en lancer une !

Des idées de lecture pour ce début d'année !

Si certaines sont impressionnantes et effrayantes, d'autres sont drôles et rassurantes !

A gagner : la BD jeunesse adaptée du classique de Mary Shelley !

Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."