En 1979, Sergueï Dovlatov quitte l’URSS pour les Etats-Unis, après avoir été banni de l’union des journalistes soviétiques quatre ans plus tôt.

C’est en 1985 qu’il écrira, rapidement, ce livre intitulé La Valise, qui raconte, par vêtements interposés, l’histoire d’un émigré de Leningrad. Dans ce roman établi comme un récit, le narrateur a 36 ans, il s’appelle Dovlatov, quitte sa patrie en 1977 et toute sa vie tient dans une seule petite valise. A chaque vêtement ou accessoire, bottes, gants, casquette, un souvenir surgit, qui traduit la bringue, l’errance d’une vie de journaliste provincial où le hasard et la camaraderie d’ivrognes tiennent une large place.

Des situations indescriptibles se succèdent : les gants d’automobiliste assortis au déguisement du Tsar Pierre Ier, racontent une improbable reconstitution cinématographique de l’arrivée de l’empereur dans une Russie soviétique. Les chaussures, elles, ont été dérobées sous une table de gala, au maire venu inaugurer une sculpture en marbre branlante. Chaque anecdote est l’occasion de dresser le portrait d’une situation, mais surtout de l’esprit russe qui s’accommode du soviétisme, entre déglingue, débrouille et une certaine forme de sécurité hypocrite.

Il y a du James Frey dans la façon dont la littérature s’impose de manière absolue à l’auteur (ce que confirme la formidable interview retranscrite à la fin de l’histoire) et dont il joue avec les codes du vrai et du vraisemblable. Mais aussi du Iain Levison, dans la dégaine d’un homme pas très conformiste ni très docile qui doit improviser avec ses ressources, plus qu’avec ses diplômes, et se défier de ses démons.

Deux comparaisons 100% américaines pour un écrivain qui l’était fort peu, mais pleinement lucide sur les élans du peuple américain autant que sur l’âme russe éternelle. Ce qui est davantage propre à son pays d’origine, où la littérature est un cœur vivant tel qu’il ne sera jamais en Europe ni aux Etats-Unis, c’est cet humour, entre ironie et sarcasme léger, capable d’introduire l’absurde dans le réel. Maniaque de la précision, Dovlatov le manie comme un outil de compréhension du monde et comme une chute presque systématique à chacune de ses œuvres.

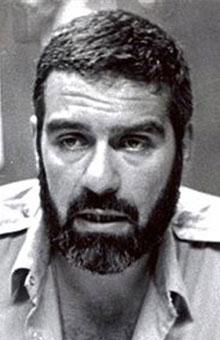

Dovlatov quitte la Russie car il n’est pas édité, et le choix de l’Amérique imposera bien d’autres sacrifices. Jamais il ne s’érige en pourfendeur du bolchévisme ni en converti au capitalisme. Émane de cet homme l’étrange impression qu’il n’appartient finalement à aucune patrie, sinon l’écriture. Il mourra en 1990 d’un arrêt cardiaque, au moment où l’URSS tremble sur ses fondements avant de s’effondrer tout à fait. Admiré et reconnu dans son pays d’adoption, son nom a été donné à une rue de New York.

On remercie vivement les éditions de La Baconnière de proposer aux francophones cette œuvre riche, typée, considérable.

Bonjour, chronique intéressante. Je ne connaissais pas du tout cet auteur.

Je suis en train de lire ce livre et je suis en accord avec la chronique de Karine Papillaud.

Un petit bijou!

Écriture vive et pleine d'humour à travers laquelle transpire " l’esprit russe qui s’accommode du soviétisme, entre déglingue, débrouille et une certaine forme de sécurité hypocrite." mais aussi le sentiment qui a habité un homme poussé à fuir son pays.

Mon avis suivra une fois lu en entier.

Merci pour cette découverte, je me note ce qu'il semble être un petit bijou russe :)