La politique à l’émotion, ou comment résoudre un oxymore qui fut celui d’une vie :

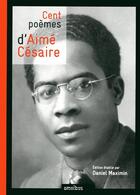

2013 marquait le centième anniversaire de la naissance de ce poète et homme politique français, et fut l’occasion d’un retour dans l’actualité culturelle du génial « Orphée noir », selon le mot de Sartre,...

Voir plus

La politique à l’émotion, ou comment résoudre un oxymore qui fut celui d’une vie :

2013 marquait le centième anniversaire de la naissance de ce poète et homme politique français, et fut l’occasion d’un retour dans l’actualité culturelle du génial « Orphée noir », selon le mot de Sartre, plutôt bien joué.

Le TNP de Villeurbanne marquait ainsi le coup avec Une Saison au Congo, dans une mise en scène de Christian Schiaretti. Césaire fait du théâtre le lieu du mariage de la beauté et de la politique par la poésie, et ainsi, malgré un sujet profondément ancré dans la réalité, dépasse l’universel reportage et l’art consommable pour faire acte artistique. Ce qu’on retient d’Une Saison au Congo, ce sont les chœurs noirs, qui abolissent le simple trait de craie qui fait frontière entre les fauteuils et les comédiens, et permettent d’aller plus loin que le documentaire, vers un théâtre politique du sensible et de l’émotion.

En ce sens, l’ouvrage récent de Romuald Fonkua, professeur de littérature francophone à la Sorbonne, propose une nouvelle biographie revue et corrigée, l’idéalisation en moins. On peut trouver une très belle critique ici :

http://www.savoiretpartage.com/2011/08/31/aime-cesaire/

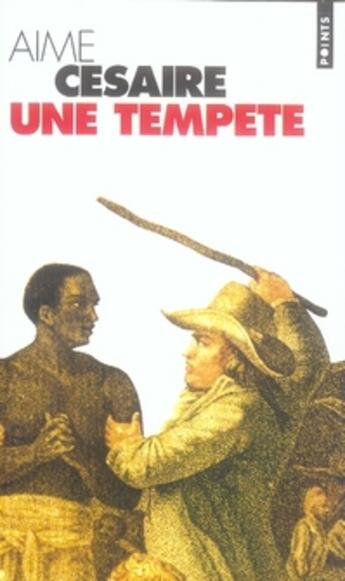

La Tempête ou Une Tempête ?

Shakespeare avait écrit en 1611 The Tempest. Césaire semble d’abord reprendre l’intrigue : un naufrage commandé par Prospero, roi magicien en exil sur une île, dont il a réduit en esclavage les habitants. Tout se finit heureusement, par le retour des blancs à Naples et un mariage heureux. Césaire, dans son « adaptation pour un théâtre nègre », déplace complétement l’intrigue sur la dialectique du maître et de deux esclaves, Ariel, un mulâtre domestiqué si l’on peut dire, et Caliban (entendre un anagramme de l’anglais canibal), un noir récalcitrant. Les intrigues de Shakespeare sont alors sans suspens aucun : la scène de dénouement expédie l’intrigue et ses péripéties, ainsi que le conte de fée du mariage et la carte postale, pour se déplacer vers des questions plus sourdes. Ainsi, la construction de l’identité du maître comme de l’esclave comme relative à l’autre est mise en lumière – ce qui n’est pas sans rappeler la dialectique hégelienne. Les personnages blancs sentent le formol : vieux pantins qui s’agitent selon les règles de l’ancien théâtre, ils s’opposent aux esclaves qui eux, ont introduit la poésie dans leur théâtre et dans le langage – car finalement, c’est le langage qui est la véritable arène des rapports de domination chez Césaire. La négritude, c’est aussi retrouver le sens du langage – cette expression étant à prendre au sens propre, si j’ose dire.

Le théâtre dans le théâtre, ou comment signifier qu’il faut voir ailleurs s’il y est :

La didascalie initiale pose les choses : « Atmosphère de psychodrame. Les acteurs entrent les uns après les autres et chacun choisit un masque à sa convenance. » « Le meneur de jeu » remplace le Prologue classique. Césaire ne prétend pas présenter l’intrigue, on la connaît, il s’agit de casser l’illusion théâtrale et de déplacer l’attention du spectateur vers autre chose, vers ce qui chez Shakespeare n’est qu’esquissé et ici sera le sujet de l’œuvre : les rapports de force. On a souvent dit que Césaire n’était pas un homme de théâtre, car les didascalies tiennent une place somme toute très anecdotique, que le texte est plus poétique qu’autre chose – même graphiquement – et c’est sans doute vrai. En réalité, tout se passe comme si Caliban cessait de jouer au vieux jeu du théâtre, et que peu à peu, ses tirades se font plus poétiques, que ses mots appellent ceux du poète et non ceux du comédien. Césaire se défait peu à peu, se débarrasse même, du genre du théâtre au profit de la poésie. Quand Prospero reste au niveau de la langue du théâtre dans ce qu’elle a de plus classique, l’esclave s’émancipe dans un langage libre. Ainsi, Ariel se laisse aller à l’évocation à travers des mots perçus par les sens : « Après tout j’aurais peut-être fini par devenir un arbre… Arbre, un de ces mots qui m’exaltent. J’y ai pensé souvent : palmier ! Fusant très haut une nonchalance où nage une élégance de poulpe. Baobab ! Douceur d’entrailles de monstres ! (…) ». Et Prospero de répondre : « Ecrase ! Je n’aime pas les arbres à paroles. »

Colonisation, Histoire et doudouïsme :

Le colonialisme est bien sûr très présent dans la pièce, mais il est traité de façon distancié parce qu’on ne croit pas aux personnages des colons qui, hormis Prospéro, n’ont pas assez d’épaisseur. Il y a bien les deux délinquants profiteurs, qui sont dotés d’un réel héritage historique, et puis Gonzalo, ce « bénisseur à tout va », qui souhaite faire de « bons sauvages » de ces esclaves, et qui véhicule des clichés qui ont étés longtemps opérants comme celui de la négresse aux seins lourds : « Magnifique pays ! Le pain est suspendu aux arbres, et l’abricot y est plus gros qu’un lourd tétin de femme. » Nous sommes ici dans le registre de la carte postale écrite par un occidental d’un pays exotique, dans le doudouïsme.

Au départ, Césaire devait produire quelque chose sur les noirs Américains. En réalité, rares sont les références directes à un contexte politique historique, ce qui tend plus à faire de la pièce un drame social qu’un drame historique – et c’est tant mieux. On notera quand même qu’Ariel prononce des mots qui ne sont pas sans rappeler ceux de Martin Luther King (« J'ai souvent fait le rêve exaltant qu'un jour, Prospero, toi et moi, nous entreprendrions, frères associés, de bâtir un monde merveilleux, chacun apportant en contribution ses qualités propres : patience, vitalité, amour, volonté aussi, et rigueur, sans compter les quelques bouffées de rêve sans quoi l'humanité périrait d'asphyxie. »). A contrario, Caliban penche plutôt du côté de Malcom X, souhaitant que l’on l’appelle X, « l’homme dont on a volé le nom », demandant « Freedom now ! ». Si c’est cohérant avec la violence de Caliban, le point de vue de Césaire sur le personnage d’Ariel d’abord soumis, ensuite pacifiste par conséquence, puis tyran, est moins évident. En effet, Ariel, une fois libéré, annonce un programme qui est celui d’un dictateur noir contemporain : les schémas coloniaux de domination ont totalement été assimilés et vont être reproduits. Caliban, lui, se soustrait totalement au jeu pervers de Prospéro. Il l’avait dit : « D’ailleurs, de toute manière, le dernier mot m’appartiendra… A moins qu’il n’appartienne au néant. » Caliban disparaît donc, laissant seul à son duel final – le duel final : n’est-ce pas encore une forme de dénouement trop occidentale et datée à laquelle Césaire fait un pied de nez ?